Première

par Frédéric Foubert

Mineur et downtempo, le dernier Spielberg est surtout un autoportrait ultra-attachant du cinéaste en géant du cinéma.

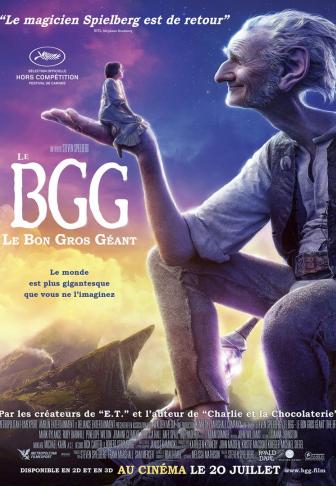

Un "petit" Spielberg ? C’est l’adjectif qui revient le plus souvent dans les conversations sur Le Bon Gros Géant (Le BGG), l’adaptation par Spielby du livre de Roald Dahl, présenté hier hors compétition à Cannes. Parce qu’il n’est en effet pas toujours très joli à regarder, parce qu’il pêche souvent par manque de rythme, le film a déjà été rangé dans la catégorie des Spielberg miniatures, riquiqui – ce qui est bien sûr ironique pour un film où il n’est question que de gigantisme, de jeux d’échelles, et qui raconte la rencontre entre une orpheline haute comme trois pommes et un drôle de bonhomme de 7,50 mètres de haut.

Alors oui, c’est vrai, Le BGG flirte avec la veine kitsch de Spielberg, qui en profite au passage pour renouer dans la joie et la bonne humeur avec son goût pour l’humour scato-prout. De là à le comparer à la purge Hook, c’est un pas (de géant) que nous ne franchirons pas. Le film ayant été écrit par la scénariste d’E.T., feu Melissa Mathison (« notre Melissa », comme il est écrit au générique de fin), on espérait sans doute inconsciemment quelque chose d’aussi puissant et fédérateur que le méga-carton Amblin millésimé 82. Mais de fait, Le BGG serait plutôt à ranger du côté du sublime et très tordu A.I. : c’est un conte malade sur le long voyage d’un héros sans attaches, un film intrépide où les sorties de route esthétiques ne pèsent pas bien lourd face à sa puissance émotionnelle parfois dévastatrice, augmentée du plaisir pour le coup réellement gigantesque qu’il donne parfois.

Les spielbergiens de tous poils débattront longtemps des imperfections de la deuxième partie du film : la scène à Buckingham Palace est-elle trop longue ? L’île des méchants géants, est-ce une métaphore de Guantanamo? Ce grand homme qui manigance des stratagèmes politiciens, ce ne serait pas un nouveau Lincoln ? Y a-t-il trop de blagues de pets ou pas assez ? Pendant que le fan-club désossera le film, on peut d’ores et déjà parier que les mômes, eux, vont adorer. Et la première partie est suffisamment miraculeuse pour justifier à elle l’existence du film. Une heure en apesanteur, hors du temps. Il ne s’y passe pas grand-chose, sinon une longue conversation entre Sophie et le géant (Mark Rylance, toujours extra), dont le métier consiste à se promener dans la nuit londonienne pour "souffler" des rêves aux enfants endormis. Elle et lui se jaugent, discutent, font connaissance. Six mois après le très moelleux Pont des Espions, Spielberg continue de ralentir le rythme. Il va fêter ses 70 ans en décembre prochain, il aura bientôt l’âge qu’avait Ford au moment de Frontière Chinoise. Depuis Lincoln, il est entré dans la phase "automnale" de son œuvre. Aucun de ses films récents n’en fait mystère. Et il ne faut pas longtemps au spectateur du BGG pour comprendre la dimension d’autoportrait à l’œuvre ici. Le géant (du cinéma), c’est lui, l’homme bigger than life qui a consacré sa vie à « distribuer » des rêves, et qui possède le don d’entendre les émotions intimes des enfants du monde entier (on n’interprète pas : c’est littéralement ce que raconte le film). La visite du "monde des rêves" est un moment enchanteur, haïku magique et synthèse parfaite de "l’artisanat" spielbergien, comme un manuel poétique qui donnerait à comprendre concrètement comment fonctionnent les songes. How the dream works. Se mettre à chialer à la trentième minute d’un Spielberg est une émotion bizarre, inédite. Une fois embarqué sur cette pente-là, celle de la main tendue du raconteur d’histoires vers son public ami, celle du cinéaste admirant son propre reflet avec une conscience extraordinairement aiguë de sa place dans l’histoire, impossible de faire la fine bouche devant le film. Le BGG se tient là, devant nous, un peu gauche et inquiétant avec ses oreilles décollées, ses cheveux mal peignés et son regard d’une tristesse infinie, dans lequel on a pourtant envie de se noyer. C’est bien lui, Spielby. Le Bon Gros Génie.

Première

par Frédéric Foubert

A Londres, lors d’une nuit d’insomnie, Sophie fait la connaissance d’un géant qui parcourt la ville pour « souffler » des rêves aux enfants endormis.

Un « petit » Spielberg ? C’est l’adjectif qui revenait le plus souvent dans les conversations sur Le Bon Gros Géant (Le BGG) après sa présentation au dernier Festival de Cannes – ce qui est bien sûr ironique pour un film où il n’est question que de gigantisme, de jeux d’échelle et qui raconte la rencontre entre une fillette haute comme trois pommes et un drôle de bonhomme de 7,50 mètres de haut. De fait, cette adaptation du célèbre livre de Roald Dahl renoue avec la veine la plus kitsch et régressive du cinéaste. De là à la comparer à l’horrible Hook, il y un pas (de géant) que nous ne franchirons pas… Non, ce BGG serait plutôt à ranger du côté du sublime et tordu A.I., autre contre malade où des choix esthétiques discutables étaient balayés par une puissance émotionnelle dévastatrice. Ici, par exemple, la visite du « monde des rêves » est un moment enchanteur, haïku magique doublé d’un manuel poétique qui donnerait à comprendre concrètement comment fonctionnent les songes. Un instant hors du temps, en apesanteur, qui confirme, après le déjà très moelleux Pont des Espions, que Spielberg est peut-être bien entré dans la phase « automnale » de son œuvre. Le film ressemble au géant qu’il met en scène : un peu gauche, mal peigné, mais irrésistible et ultra-attachant. Petit, peut-être, mais quand même costaud. F.F.