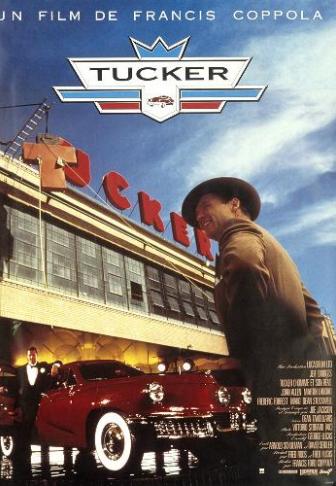

En 1988, Francis Ford Coppola brossait le portrait du constructeur automobile Preston Tucker : une ode aux entrepreneurs idéalistes et aux losers magnifiques.

Le fan-club de Francis Ford Coppola se divise en deux catégories : ceux qui adorent les années 70 du maestro et ceux qui préfèrent ses années 80. Les seventies de Coppola, c’est : Le Parrain, Conversation secrète, Le Parrain II, Apocalypse Now, des triomphes, des Oscars, des Palmes d’or, l’un des enchaînements de films les plus époustouflants de l’histoire du cinéma. Les eighties ? Plus compliquées. C’est la décennie du retour de bâton : films mineurs (Outsiders), expérimentations beaucoup trop avant-gardistes pour le grand public (Coup de cœur, Rusty James), gouffres financiers (Cotton Club), entreprises ouvertement commerciales (Peggy Sue s’est mariée, Le Parrain III)… Le géant est à terre, rejeté, boudé, lessivé. A quoi pense-t-il alors qu’il tente de se relever et de gravir à nouveau la montagne ?

Tucker, en 1988, apporte une réponse. Le film brosse le portrait de Preston Tucker, ingénieur flamboyant et entrepreneur excentrique qui, dans l’Amérique de l’après-guerre, tenta de lancer une voiture révolutionnaire, la Tucker Sedan, et se mit ainsi à dos les "Big Three" (Ford, Chrysler et General Motors), qui appelèrent immédiatement le pouvoir politique à la rescousse pour conserver leur monopole. L’élan de Tucker fut stoppé net et l’homme ne put construire qu’une cinquantaine de modèles de sa "voiture du futur" – des bagnoles qui devinrent donc des pièces de collection, dont certaines finirent par trôner dans le garage de Coppola et de son copain George Lucas, producteur de Tucker.

Ce film, Coppola en rêvait depuis les années 70. Il espérait à l’origine en confier le rôle-titre à Marlon Brando (ce sera finalement Jeff Bridges) et raconter cette histoire sous la forme d’une comédie musicale. A l'arrivée, Tucker n'est pas un musical mais il en conserve l’esprit : enjoué, feel-good, euphorisant, filant à toute allure, baignant dans les chaudes lumières irréelles du directeur de la photo Vittorio Storaro. C’est une ode à l’esprit d’entreprise et de conquête américain, un chant d’amour aux utopistes et aux rêveurs, une fable à la Capra (littéralement, puisque Coppola confia l’écriture du scénario à Arnold Schulman, scénariste d’Un trou dans la tête, de Capra). Difficile, voire impossible, de ne pas voir ce film comme un plaidoyer pro domo de Coppola, un autoportrait du cinéaste en poète-ingénieur, en idéaliste qui s’acharne à mettre sur le marché des prototypes sublimes dont la conception défie toutes les règles du business. Tucker se dressant depuis son garage contre la toute-puissance monopolistique des usines automobiles de Detroit, c’est Coppola qui tourne ses films dans ses studios d’American Zoetrope, à San Francisco, loin d’Hollywood. Dans une scène emblématique, Preston Tucker tient une conférence de presse au cours de laquelle il est censé dévoiler sa toute première voiture, qu’il tease depuis des mois à grand renfort de publicité. En coulisses, la bagnole refuse d’avancer, perd de l’huile, commence à prendre feu… Et Tucker, pour gagner du temps, baratine le public, dans un mélange sublime de conviction et de bullshit. On croirait voir Coppola affronter les journalistes pendant la post-production d’Apocalypse Now, expliquant qu’il va bientôt accoucher d’un chef-d’œuvre, alors qu’en réalité c’est la panique en salle de montage et qu’il est à l’agonie. Mais Tucker ne fléchit pas, jamais, car autour de lui, il y a sa famille, ses potes, ses fidèles, qui vibre au rythme de ses illusions et de ses échecs, de ses illuminations et de ses déboires, exactement comme le clan Coppola soutenait Francis, le patriarche, depuis leur fief de la Napa Valley.

A la fin du film, Tucker perd (sa voiture révolutionnaire ne sera jamais commercialisée à grande échelle) mais il gagne quand même. « Quelle différence entre cinquante voitures et cinquante millions ?, dit-il. C’est l’idée qui compte. Et le rêve ». A la fin des années 80, Coppola aussi perd souvent. Il doit tourner des films opportunistes pour rembourser ses dettes, le public se détourne de lui, sa cote auprès des cinéphiles se dévalue à vue d’œil, la presse le prend pour un has-been. Tucker est sa réponse aux critiques et aux executives des studios : l’art ne peut pas être conçu comme une voiture sur une chaîne d’assemblage, la poésie ne peut pas être industrialisée, on ne peut pas refaire Le Parrain à tous les coups, explique-t-il. C’est pour ça que ceux qui aiment les Coppola des années 80 n’en veulent pas trop à Coup de cœur, Rusty James ou Cotton Club d’être boiteux, imparfaits, malades ou maladroits. Car c’est l’idée qui compte. Et le rêve.

Tucker : l’homme et son rêve, de Francis Ford Coppola, avec Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau… Sur Arte lundi 21 septembre à 20h55.

Commentaires