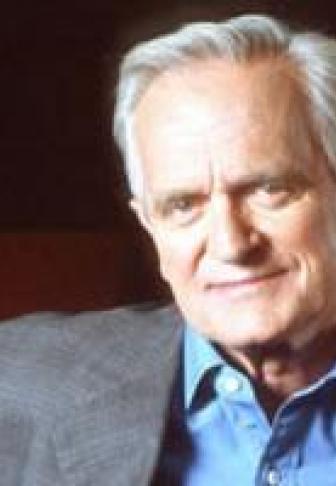

L'homme de médias, journaliste et écrivain, a aussi dirigé une demi-douzaine de films qui auront marqué le cinéma français des années 1970.

Il était la définition même du touche-à-tout. Philippe Labro est mort. Écrivain, journaliste, parolier, et homme de médias, il s’est éteint à l’âge de 88 ans, comme l’a annoncé ce mercredi RTL, où il fut l’un des piliers durant de longues années.

Mais au-delà de la radio, de la télé et même des mots, Philippe Labro aura marqué de son empreinte le cinéma français des années 1970 et 1980 avec une poignée de films tendus, inspirés par le cinéma américain.

C’est à la fin des années 60 qu’il passe derrière la caméra, porté par une passion du cinéma qu’il a nourrie pendant ses jeunes années aux États-Unis. Il y réalisera sept longs-métrages, majoritairement noirs, nerveux, urbains, qui s’inscrivent dans la veine du film noir à la française.

Premier coup d’essai : Tout peut arriver (1969), variation existentielle sur le destin et les faux-semblants. Mais c’est avec Sans mobile apparent (1971), un polar haletant avec Jean-Louis Trintignant et Senta Berger, qu’il impose son style, une mise en scène précise et une narration sèche, mâtinée d'une certaine ambiguïté morale. Le film réunira plus d'1 million de spectateurs en salles.

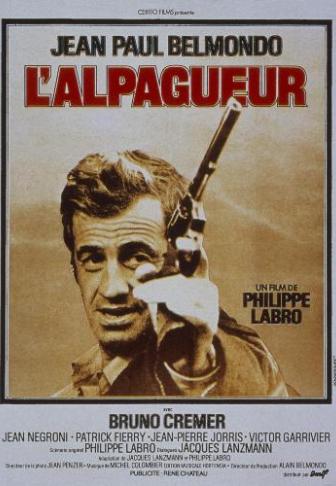

Alors Philippe Labro enchaîne avec L’Héritier (1973), thriller politique porté par Jean-Paul Belmondo en héritier piégé d’un empire industriel, son plus gros succès avec 2 millions d'entrées. Le cinéaste fera encore tourner Bebel trois ans après, dans L'Alpagueur, faisant de la star un chasseur de primes.

Le réalisateur signera ensuite La Crime (1983) avec Claude Brasseur, ou encore Rive droite, rive gauche (1984), plongée vénéneuse dans les coulisses du pouvoir et de la justice, avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye et une jeune Carole Bouquet, qui décrochera une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Philippe Labro fait des films qui collent à l’époque, capturent une certaine élégance du désenchantement.

Ainsi, s’il arrête le cinéma à la fin des années 80, c’est sans doute que la société française qu’il aimait scruter avait changé de visage. Il retourne alors à ses premières amours : les livres (L’Étudiant étranger, prix Interallié 1986 ; Quinze ans, 1992), les chansons (il écrira pour Johnny Hallyday), et bien sûr les médias, dont RTL, où il sera directeur des programmes entre 1985 et 2000.

Commentaires