Rencontre avec le réalisateur des Nouveaux Sauvages, qui revient avec un thriller porté par Shailene Woodley et Ben Mendelsohn.

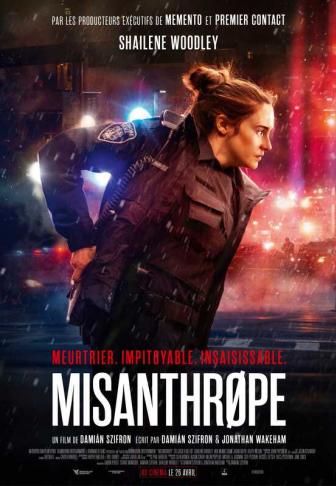

Mais où était-il passé ? On avait perdu la trace du surdoué argentin depuis Les Nouveaux Sauvages, farce saignante et jubilatoire devenue avec le temps un petit objet culte. Surprise : Misanthrope (voire notre critique) débarque sur les écrans ce mois-ci sans crier gare. Un polar violent et spectaculaire, porté par deux acteurs déments, Shailene Woodley et Ben Mendelsohn, qui nous a donné envie de faire le point avec le cinéaste.

Première : Damián, dix ans séparent…

Damián Szifrón : Non, non, non. Neuf ans en fait. Les Nouveaux Sauvages, c’était Cannes 2014 !

OK : neuf ans séparent Les Nouveaux Sauvages de Misanthrope. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps avant de voir votre nouveau film ?

Disons que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. J’ai travaillé sur un premier projet hollywoodien qui n’a pas abouti puis la pandémie est passée par là. On a lancé la production de Misanthrope en 2020 et quelques jours plus tard, le Covid nous obligeait à tout arrêter. Je suis alors retourné en Argentine. J’ai attendu un an avant de repartir sur le tournage et… bref. Neuf ans, ça passe vite. Pour être honnête, je ne suis pas le genre de cinéaste obsédé par l’idée de filmer. J’ai avant tout besoin d’être amoureux de mon sujet. Mais j’aurais aimé faire plus de films. J’aimerais en faire plus.

Que s’est-il passé après la sortie des Nouveaux Sauvages ?

Il y a eu la présentation à Cannes et le marathon jusqu’aux Oscars et aux Baftas. Après ça, j’ai reçu beaucoup de propositions provenant de nombreux studios américains et européens. Il a fallu que je me pose pour savoir ce que j’avais vraiment envie de faire. J’ai alors monté ma compagnie. Je me suis remis à écrire et à chercher de nouvelles idées. Parce qu’au fond, c’est ce que je préfère : le moment de création. Développer une histoire depuis la première page blanche jusqu’au script final.

Vu le succès, vous avez immédiatement pensé partir à Hollywood ?

J’étais ouvert à l’idée de faire le film d’après en anglais. Les histoires peuvent s’adapter à tous les langages, à toutes les cultures. Mais je ne mourais pas non plus d’envie d’aller à L. A.

Pourtant, à l’époque des Nouveaux Sauvages, vous mettiez l’accent sur vos références américaines…

Oui. Parce que j’ai grandi avec ce cinéma. Sept ou huit de mes dix films préférés de tous les temps sont américains. Mais Hollywood ne sait plus faire ces films-là. Je parle des chefs-d’œuvre 70s de Coppola, Spielberg, De Palma ou Scorsese, ceux d’Alan J. Pakula ou de William Friedkin. Et Sidney Lumet. J’aime leur réalisme, leur intelligence, les thèmes qu’ils abordent. Mais aujourd’hui, plus personne n’est capable de faire ça. Il n’y a plus que des franchises, des blockbusters ou alors des films pour festivals. Plus rien au milieu. À l’époque, les réalisateurs avaient plus de liberté et l’industrie les écoutait. Aujourd’hui…

Mais vous aviez quand même accepté de réaliser L’homme qui valait trois milliards avec Mark Whalberg…

Parce que c’était le projet que je voulais faire ! On avait écrit un vrai thriller 70s, mais qui se déroulait de nos jours. Une version moderne d’À cause d’un assassinat ou des Hommes du président. C’était edgy, incorrect, provocateur même. J’avais imaginé un Steve Austin du XXIe siècle. Franchement, j’aurais adoré que ça se fasse. Le film était développé à la Weinstein Company et, quand il s’est passé ce que vous savez, on a été obligés de chercher un autre studio. Warner a repris le projet et à partir de là, les « différences créatives » se sont multipliées. Je crois que ça a bloqué parce que j’avais en tête un méchant réellement atypique. Et j’ai vite compris qu’ils n’allaient pas produire le film que j’avais envie de filmer et que je ne pourrais pas réaliser le film qu’ils voulaient produire. Ça ne servait à rien de s’entêter. Pour Misanthrope, j’ai tout fait pour avoir une liberté totale dès le début. Final cut, contrôle créatif… j’assume ce film à 100 %.

Ça se voit : le serial killer de Misanthrope pourrait être un personnage des Nouveaux Sauvages. On pense même à un petit frère de Gabriel Pasternak (le « héros » du premier sketch)…

Ah ah. Pas de spoiler ! Mais j’adore cette idée. Les films sont effectivement très liés. Sans doute parce que ces deux histoires émergent de la zone la plus libre de mon imagination. Il est toujours question de catharsis, de vengeance et de destruction et je pense que notre société occidentale est une prison qui détruit notre sensibilité et ternit les rapports humains. Misanthrope a également été nourri par ma première expérience américaine. J’ai découvert une autre manière de penser le cinéma qui m’a un peu déprimé. Ça a vraisemblablement alimenté la tonalité du film. Même si j’avais commencé à penser à l’histoire bien avant Les Nouveaux Sauvages.

Sous quelle forme ?

Tout est parti de la menace invisible. J’avais en tête ce type qui tire depuis les ténèbres, dont on ne connaît pas l’identité, avec qui on ne peut pas négocier et qui ne demande rien de particulier – contrairement à Scorpio dans L’Inspecteur Harry par exemple. Ce mystère, cette étrangeté incompréhensible me fascinaient et m’excitaient. C’était juste une idée, que j’ai développée sans vraiment savoir ce que j’allais en faire. Au bout d’un certain temps, j’ai eu envie d’en faire un thriller. En partant du tueur. Or j’ai vite compris que cette idée d’une menace tangible effrayait un peu les studios. La tension et le suspense sont, dans l’imaginaire d’aujourd’hui, uniquement liés à l’horreur ou au surnaturel. On produit des films sur le diable, sur des espèces extraterrestres, mais le danger réel, ça fait très longtemps que je ne l’ai pas vu au cinéma.

L’image première du film, c’est donc ce tueur ?

Oui, ainsi que le couple d’enquêteurs avec, d’un côté, la jeune flic inexpérimentée et, de l’autre, le chef plus âgé, plus autoritaire. Leur relation, leur trajectoire, leurs émotions m’intéressaient. Quand j’écris un scénario, je dessine aussi (il sort un script couvert de petits gribouillages colorés) et le premier dessin lié au film que j’ai esquissé était un ouragan, une spirale qui avale tout. Misanthrope, c’est ça pour moi : une tempête qui s’abat sur la ville (le serial killer) et certains personnages qui vont choisir de sauter, de plonger dans l’œil du cyclone.

Avec sa photo très sombre, son tueur en série et sa jeune héroïne inexpérimentée, le film rappelle beaucoup de thrillers des années 90. C’était ce que vous recherchiez ?

C’est paradoxal, parce que pour moi cette période est un trou noir artistique. La plupart des films de l’époque cherchaient à faire « moderne », à part Seven ou Le Silence des agneaux – les deux inspirations principales de Misanthrope. Eux, dans leur storytelling, appartiennent plus au cinéma des années 70 et 80. J’aime le cinéma classique. J’aime le langage classique. Courir après la modernité n’a jamais été mon objectif. D’ailleurs, le côté moderne des Nouveaux Sauvages dont on m’a beaucoup parlé au moment de la sortie tient surtout au concept d’anthologie. Mais à l’intérieur, chaque sketch est très classique. La Loi du plus fort a été conçu comme un western, tandis que Jusqu’à ce que la mort nous sépare est une pure comédie. Il y a du drame, du mélo, de la comédie : je n’ai jamais cherché à réinventer le langage du cinéma.

Qu’est-ce que le genre vous apporte précisément ?

Il ne m’apporte rien, il me définit. Le western, le thriller, la comédie sont inscrits dans mon ADN, ils fixent mon imaginaire. Je vais prendre un exemple : je parle espagnol d’une certaine manière, avec un accent et des expressions particulières. Eh bien c’est pareil pour le cinéma ! Mais au-delà du langage, le genre a aussi un aspect très noble, parce qu’il dit quelque chose de spécifique de l’espèce humaine. Ce n’est pas seulement une structure qui permet de raconter des histoires, c’est aussi la nature des histoires même, le reflet de nos expériences. Le cinéma doit capter ça.

C’est de là que vient votre obsession des personnages et ces moments où on les voit vivre à l’écran ? J’adore ces temps morts où l’on regarde l’héroïne seule chez elle, le dîner avec son supérieur…

L’écrivain Aldous Huxley a dit un jour : « Il est parfois plus intéressant de regarder un héros se reposer que de le voir au milieu de l’action. » C’est plus poétique et ça dit beaucoup de choses du personnage. Regarder Superman dormir par exemple, c’est fantastique ! Le cinéma des années 70 le faisait beaucoup. Prenez les films de Clint Eastwood, surtout ceux où il joue un flic. Il y a souvent des moments de creux. Eastwood rentre à la maison, met un disque, nourrit son chien. J’ai grandi devant ces films et j’ai toujours voulu être ce type. Être ce dur à cuire qui écoute du jazz, rentre à minuit chez lui et se sert un verre, alors qu’il a passé la journée à traquer un serial killer. Je voulais ça pour Misanthrope.

C’est ce genre de moments qui permettent au film d’infuser et d’imprégner véritablement le spectateur…

Exactement. On entre dans un film, et deux heures plus tard on en sort avec un état d’esprit modifié. Certains grands films invitent le public à réfléchir sur sa vie, aboutissant même parfois à lui faire prendre des décisions. Je reste persuadé que la vérité qui se dégage des bons films peut contribuer à transformer le monde dans lequel on vit. On ne peut pas se contenter du cinéma pour apprendre la vie, mais il constitue un bon moyen d’accéder à un certain équilibre.

Misanthrope, dès aujourd'hui au cinéma. Bande-annonce :

Commentaires