Ce qu’il faut voir ou pas en salles cette semaine.

L’ÉVÉNEMENT

UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN ★★★★★

d’Ang Lee

L’essentiel

En plein assaut irakien, Billy Lynn a tenté de sauver son sergent au péril de sa vie. Revenu chez lui, on l’envoie parader un peu partout avec sa section pour soutenir l’effort de guerre et la mythologie populaire. Aujourd’hui, c’est l’inauguration d’un stade de foot qui l’attend avec un show des Destiny’s Child à la mi-temps. Avec ce film expérimental, Ang Lee dresse un tableau sordide de l’Amérique profonde, Billy Lynn est un trip mental où souvenirs, fantasmes et réalité se mêlent dans une orgie sensorielle qui vire progressivement au cauchemar. Mais, jamais violent, jamais démonstratif, le film d’Ang Lee est une progressive mise au point. Le douloureux retour au pays (qu’il est impossible d’imaginer aujourd’hui sans penser à Trump) se fait comme toujours chez Ang Lee, sans ironie, sans cynisme ou calcul ; avec une douceur et une empathie folle. C’est un petit chef-d’œuvre qui ne restera pas longtemps en salles, mais qui mérite votre attention.

Pierre Lunn

PREMIÈRE A AIMÉ

MOONLIGHT ★★★☆☆

De Barry Jenkins

Il y a au coeur de Moonlight une séquence très belle, vraiment attendrissante. Un personnage a donné rendez-vous dans un diner à son amour de jeunesse. La nuit tombe, une jolie mélodie s’échappe du jukebox. On frissonne. Si cette scène était interprétée par Tom Hanks et Meg Ryan, elle serait terriblement ringarde, atrocement datée. Mais comme les protagonistes sont ici deux Noirs gays (dont l’un est de surcroît un dealer très baraqué refoulant son homosexualité), disons que ça lui donne une autre dimension..

Frédéric Foubert

Lire la critique en intégralité

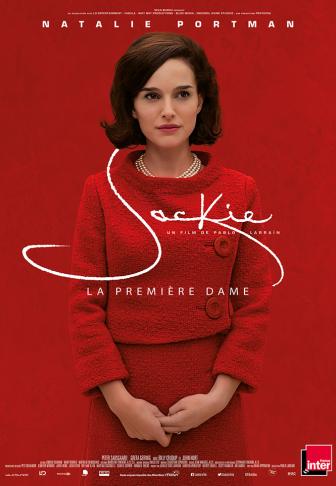

JACKIE ★★★★☆

de Pablo Larrain

Ce qui frappe devant Jackie, au-delà de son impressionnante maîtrise formelle, c’est sa cohérence avec le reste de la filmographie de Pablo Larraín. À l’instar de No et surtout de Neruda, c’est avant tout une entreprise de déconstruction.

Eric Vernay

Lire la critique en intégralité

GIMME DANGER ★★★★☆

De Jim Jarmusch

Des témoignages face caméra et des images d’archives. Jim Jarmusch n’entendait manifestement pas bouleverser l’histoire du documentaire avec Gimme Danger, sa lettre d’amour aux Stooges. Pas très grave : le gang d’Iggy Pop se charge de mettre l’ambiance… Car on parle bien ici du groupe le plus sauvage de tous les temps. Des branleurs scandaleux, responsables d’une déflagration sonique lourde de conséquences (pour le dire vite : ils ont inventé le punk), auteurs de trois albums parfaits entre 1969 et 1973, ayant passé leur courte existence à slalomer entre la gloire, la dope et l’infamie. James Osterberg, alias l’Iguane Iggy, s’est donc assis devant la caméra de l’ami Jarmusch (il avait déjà fait l’acteur pour lui à l’époque de Dead Man) pour relater l’affaire de A à Z. Cool, bronzé, hilarant (et pieds nus), Iggy revient sur sa formation blues à Chicago, la rencontre avec les frères Asheton, sa passion pour les pharaons (qui lui donnèrent l’idée de parader torse poil), sa profession de foi d’alors (« J’ai liquidé les sixties »), livrant au passage un témoignage précieux et lapidaire sur les paroles de Bob Dylan (« Bla bla bla »). Les archives, cradingues et fulgurantes, et la musique, géniale, se chargent de faire la glue entre les anecdotes et les punchlines, Jarmusch prenant soin à l’occasion de donner au montage des coups d’accélérateur, façon cartoon speedé et zinzin, un peu comme Julian Temple dans son docu sur les Sex Pistols, L’Obscénité et la Fureur. Belle offrande aux fans du groupe d’Ann Harbor, Michigan, Gimme Danger réconciliera également les jarmuschiens de toutes obédiences : cette ode à la contre-culture et à la poésie minimaliste (« No Fun / My babe / No Fun » – on a rarement fait plus concis dans l’histoire du rock), fonctionne en effet aussi bien comme un complément de programme au récent Paterson, que comme son antidote, sa face B électrique et érectile. Dans tous les cas, c’est un must.

Frédéric Foubert

CRUEL ★★★★☆

D’Eric Cherrière

On n’avait pas vu ça depuis… depuis quand au fait ? Un film français, de genre, qui trace sa route en ne s’embarrassant jamais de références ni d’explications. Cruel fait le portrait d’un tueur en série (interprété par le troublant Jean-Jacques Lelté). Un type comme vous et moi, un intérimaire avec un père à charge, qui n’a pas vraiment d’horizon et semble s’en accommoder. Comme vous et moi. La différence c’est que ce héros triste kidnappe et assassine des inconnus sans raison. Pas de giclées gores, pas d’excuses psychologisantes ou tragiques, pas de pulsions sexuelles refoulées… Juste des faits. Mais quand le héros noue une relation avec sa prochaine victime, la mécanique se dérègle. Par son absence d’effets superflus et de sensationnalisme, Cruel fait beaucoup penser à Henry, Portrait of a serial killer. Même observation quasi-entomologique, même volonté de rester à hauteur d’homme pour faire froid dans le dos. Cruel a une sacrée gueule et rappelle le meilleur du noir nihiliste, profond, désespéré. McNaughton, Ferrarra ou viennent de se trouver un petit cousin français.

Pierre Lunn

PREMIÈRE A PLUTÔT AIMÉ

RAID DINGUE ★★★☆☆

De Dany Boon

Après le képi des facteurs et celui des douaniers, Dany Boon endosse l’uniforme du Raid pour assurer la sécurité du public français. Circulez y a rien à voir ? Pas si vite : cette fois-ci, il n’est plus au centre du dispositif. Ce n’est plus Dany la star, mais Alice Pol, jolie brin de fille allongée dont la maladresse et l’élasticité bizarre lorgnent ici vers l’humour clownesque de Pierre Richard. Boon lui offre les vingt premières minutes de son film (un one woman show qui enchaîne les gags physiques et change constamment de registre) et la regarde comme Pygmalion sa muse. On la voit gesticuler, grimacer, gaffer, bafouiller, chuter à répétition avec une énergie hallucinante. On frise l’overdose, jusqu’au moment où Boon rentre en piste. En s’offrant le rôle de l’Auguste (un flic dépressif, taciturne, misanthrope et misogyne) face au clown blanc, il fait décoller Raid Dingue. Alors qu’on le connaît surtout dans le rôle de l’hystérie (sur scène et dans ses films), il est ici tout en maîtrise, dans un registre plus sombre que d’habitude, laid back, et il est réellement drôle et fascinant à regarder. Le rôle (bête et méchant) confirme après Radins ! que Boon s’éloigne un peu plus de ses avatars de benêts façon Bourvil, pour assumer l’héritage de De Funès, à la fois dans son jeu et dans son choix de personnages plus acariâtres. Après ? Le film fonce avec l’arrivée maboule du personnage d’Yvan Attal, terroriste d’Europe Centrale qui finit déguisé en trav et file des torgnoles à son « ami ». Raid Dingue devient une succession programmatique de poursuites, de cascades et de gags progressant jusqu’à un final (la destruction de Vaux-Le-Vicomte) beau comme un quatorze juillet.

Gaël Golhen

Lire la critique en intégralité

ET LES MISTRALS GAGNANTS ★★★☆☆

D’Anne-Dauphine Julliand

Ils s’appellent Ambre, Imad, Camille, Tugdual, Charles. Ce sont des enfants atteints de maladie grave qui tentent de vivre normalement dans un environnement le plus souvent hospitalier, avec des traitements lourds à supporter. Filmé à hauteur d’enfant (les parents sont là mais discrets, ça évite beaucoup de pathos), ce généreux documentaire donne la parole à ces –trop- jeunes patients qui endurent mille maux sans dire un mot, avec une joie de vivre qui nous fait culpabiliser de nous plaindre pour des riens. « Ma peau, c’est comme une aile de papillon, elle est très fragile, comme du papier crépon », raconte Charles, sans doute celui dont la maladie est la plus terrifiante, comme le confirme la séquence où, avec une patience d’ange, le personnel soignant applique sur son épiderme à vif des pansements siliconés spéciaux. En choisissant de montrer les moments de joie et de tendresse (les rares moments de douleur sont là pour rappeler la réalité de leur condition), de ne pas rentrer dans le détail des maladies et des protocoles médicaux, Anne-Dauphine Julliand signe un film pétri d’humanité et porteur d’espoir, même si l’incertitude plane au-dessus de ces destins qu’on n’espère pas sacrifiés.

Christophe Narbonne

YOURSELF AND YOURS ★★★☆☆

De Hong Sang-soo

Et vous, vous en êtes où avec Hong Sang-soo ? Quand on n’est pas membre du fan-club, difficile d’être à jour sur la production stakhanoviste du Rohmer sud-coréen, auteur de près de 20 longs-métrages en 20 ans. Ceux qui suivent l’affaire de loin ont tendance à hausser les épaules en disant que Hong fait toujours le même film. Des hommes, des femmes, des nuits arrosées à la bière ou au soju, et un dispositif théorico-géométrique pour faire tenir debout une intrigue-ticket de métro… Essayer de mettre du sens dans sa filmo, c’est comme jouer au jeu des sept différences. De fait, cette obsession pour les variations minimalistes, les nuances invisibles à l’œil nu, est véritablement au cœur de Yourself and Yours, l’histoire d’un peintre qui n’en peut plus d’entendre dire que sa petite amie a encore passé la nuit à se saouler avec un autre homme. A moins qu’il ne s’agisse d’une autre fille ? Un double de la jolie Minjung ? Y aurait-il plusieurs sœurs jumelles en circulation ? Et la scène qu’on vient de voir, et qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’on est train de regarder, se déroule-t-elle hier ou… euh… demain ? En adressant quelques clins d’œil au Bunuel de Cet obscur objet du désir, Hong Sang-soo tente ici de nous expliquer comment tourner en rond dans un triangle (amoureux). Et au sein de sa propre filmo, tant qu’à faire. Paradoxalement, alors qu’il semble devenir de plus en plus autarcique, le Woody Allen de Séoul vient peut-être de signer le film idéal pour les retardataires qui n’auraient jamais vu un des ses films et voudraient prendre le train en marche. Bienvenue chez lui.

Frédéric Foubert

INERTIA ★★★☆☆

D’Idan Haguel

Le mari de Mira disparaît un beau matin et ce mystère pourrait lui dévoiler le sens de son existence. Pour son premier long, Idan Haguel fait preuve d'un sens du cadre et du détail assez remarquables, aidé par une photo floutée superbe et la musique planante de Zoe Polanski. Mais ce film court et plein (à peine plus d'une heure) ne laisse pas assez traîner la jolie énigme de départ. Néanmoins, un cinéaste à suivre.

Sylvestre Picard

PREMIÈRE A MOYENNEMENT AIMÉ

SAHARA ★★☆☆☆

De Pierre Coré

Avec comme postulat étrange de choisir un scorpion et un serpent comme héros d’un dessin animé destiné aux enfants, Pierre Coré déroule une histoire classique sur fond de désert où Ajar (Omar Sy, le serpent) et son meilleur ami Pitt (Franck Gastambide, le Scorpion) décident un beau jour d’aller voir si l’Oasis (le lieu, pas la boisson) est meilleure plus loin. En route, ils croiseront Eva dont Aja s’éprendra très rapidement. Il faut dire qu’il y a de quoi. Ce serpent femelle de la haute a la voix de Louane mais surtout une façon de danser qui laissera KO Marie Claude Pietragalla au cours d’une battle de break dance reptilienne assez savoureuse… Dans leurs aventures, nos héros croiseront tour à tour un charmeur de serpents mal attentionné, un ver luisant assez fourbe, un poisson des sables exaspérant et plein d’autres petites créatures plus ou moins inspirées, comme il y en a souvent dans ce genre de production. Malgré une animation et une histoire assez ordinaires, il faut reconnaitre à Pierre Coré un talent indéniable pour la direction vocale qui donne tout son sel au film. Une gageure quand on sait que la plupart de ses interprètes étaient novices dans l’exercice avant Sahara. Mention spéciale à Jean Dujardin et, surtout, à Vincent Lacoste qu’on encourage à renouveler l’expérience.

Nicolas Bellet

Et aussi

Tout un monde lointain d’Alain Mazars

Le Cercle - Rings de F. Javier Gutierrez

La femme qui est partie de Lav Diaz

Subimago de Christophe Leclaire

Reprises

Love streams de John Cassavetes

Commentaires