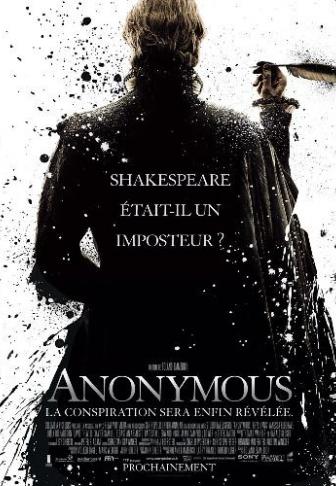

Dernier jour au festival de Toronto. Avec deux vraies surprises : Anonymous de Roland Emmerich et le bien barré Génération P.2 secondes : c’est le temps qui s’écoule entre le moment où un spectateur, légitimement furieux, demande au pignouf devant lui d’éteindre son blackberry pendant la projection, et le moment où il dit « NOW ! ». Il faut dire qu’en Amérique du Nord, la qualité des salles de projection est compensée par les mauvaises habitudes de ses usagers, qui se manifestent par la lumière des écrans de portables, le bruit du pop corn sous les dents, et les odeurs de beurre rance, d’oignons crus et de fromage fondu qui accompagne leurs collations.Pas étonnant que certains individus fragilisés aient envie de tuer leurs voisins. C’est le sujet de l’un des derniers titres de la selection Midnight madness, God bless America de Bobcat Goldthwait. Cette satire apparemment bouillante mais finalement anecdotique emprunte le classique schéma de la revanche du frustré : dans la même journée, un divorcé se fait virer, apprend qu’il a une tumeur au cerveau, et ne supporte plus ses concitoyens cruels, égoïstes et grossiers. Déterminé à se suicider, il veut auparavant faire une bonne action en débarrassant la planète d’une conne particulièrement pénible, vue à la télé. Incidemment, il est rejoint par une gamine (qui pourrait être sa fille) et qui le pousse à éliminer tous ceux qui le méritent. Tels Bonnie et Clyde, ils sillonnent les Etats-Unis pour exécuter des bigots, des jeunes qui téléphonent pendant les projections, ou des présentateurs de Fox news. Mais ils ne couchent pas, puisque leur croisade est morale. Les exécutions sanglantes raviront un public acquis, et les dialogues, souvent hilarants, rappellent vaguement John Waters, sans la culture ni l’esthétique. Comme ses personnages, le film n’aboutit nulle part, ou presque (massacre sur un plateau de télé réalité).Dans le même registre white trash, mais un cran au-dessus en termes de moyens, Hick (Dereck Martini) suit le parcours d’une Juno du Nebraska en route pour Las Vegas afin d’oublier sa vie miserable (père alcoolique, mère jouée par Juliette Lewis, c’est tout dire). En chemin, elle rencontre des arnaqueurs et des pervers de tout poil et survit miraculeusement. Vu de loin, le projet est excitant, et le film a pas mal d’atouts dans sa manche, à commencer par la petite surdouée Chloe Moretz qui arrive à se sortir d’un rôle ambigu. La bande-son a du coûter la moitié du budget, à moins que Bob Dylan, assez coutumier des projets ciné risqués, n’ait accordé gratuitement les droits de quelques-uns de ses titres. Hélas, le film n’est jamais concentré, et les fréquentes ruptures de ton, ellipses et raccourcis rendent la route trop chaotique pour un voyage satisfaisant.Du jour au lendemain, la température a chuté de 10° et les Canadiens se promènent encore en T shirt alors qu’il fait 16°. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont adouci un peu la clim dans les salles, si bien qu’on ne risque plus d’attraper une angine en voyant un film, mais il faut toujours porter une veste.Anonymous, de Roland Emmerich, est une bonne surprise. Qui aurait cru que le roi de la destruction massive en image de synthèse serait capable de rendre hommage à Shakespeare ? Non seulement il réussit ce qui est probablement la plus belle reconstitution historique jamais portée à l’écran, mais il arrive surtout à rendre passionnant un drame en costume qui n’était pas gagné d’avance. L’idée est intéressante, bien que hautement discutable : Shakespeare est un pseudonyme et les textes publiés sous son nom n’ont pas été écrits par celui que l’histoire a retenu, mais par un poète issu de la noblesse, qui a préféré rester dans l’ombre par obligation. Historiquement, l’hypothèse relève du délire conspirationnel, mais dramatiquement, elle est très forte, d’autant qu’elle joue sur un ressort particulièrement sensible chez nos contemporains : celui de la célébrité. Autrement dit, comment un homme peut-il renoncer à la reconnaissance qui lui est dûe ? L’affaire donne lieu à un scénario supérieurement écrit, qui décrit des intrigues politiques complexes avec une grande fluidité. On savait Roland Emmerich grand illustrateur, mais ici, il s’impose comme l’un des meilleurs en activité. Il manie si bien les artifices, et notamment l’image de synthèse, qu’il arrive à la rendre totalement indétectable. Jamais un film aussi chargé en effets numériques n’a paru aussi naturel. Sur le moment, on ne pense jamais à admirer les prouesses techniques (d’ailleurs, on n’en a pas le temps), tellement on est pris par le drame. Il est évidemment complexe parce qu’il s’étend sur plusieurs décennies, implique de nombreux personnages principaux, et multiplie les allées et venues dans le temps. Malgré tout, on ne perd jamais le fil. L’interprétation, assurée par la crème des acteurs anglais, est superlative. Rhys Ifans joue le comte d’Oxford, le soi-disant véritable auteur des textes, qui a les faveurs de la reine Elizabeth I parce qu’elle apprécie la poésie. Elle est jouée avec une gamme d’expressions stupéfiantes par Vanessa Redgrave (incidemment, la reine jeune est jouée par sa fille, Joely Richardson). David Thewlis joue le conseiller puritain de la reine et le voir à quelques heures d’écart (il est le mari oxfordien de The lady) dans deux productions aussi différentes est un choc. Reste qu'il est toujours au même niveau d’excellence. On pourrait multiplier les hommages à tel ou tel contributeur, mais la plus grande réussite d’Anonymous est contenue dans son titre : le but du film est de célèbrer le texte, et il y arrive en additionnant les énergies individuelles pour un résultat qui dépasse largement la somme de ces contributions. Chef-d’œuvre. Life without principle est un Johnnie To pur jus, et il satisfera aisément ses fans qui retrouveront les obsessions thématiques du maître et le situeront sans problème comme le complément substantiel d’un corpus très cohérent. Les autres risquent d’être un peu déboussolés par un scénario qui cherche à mêler trois fils narratifs distincts : un flic, un gangster et une employée de banque se démènent chacun avec ses préoccupations propres pour survivre dans un monde contrôlé par la spéculation et les marchés mondiaux. Fable opportuniste sur la crise, rythmée par des images d’actualité sur la crise grecque, le film est caractérisé par l’œil infaillible du cinéaste pour capturer les détails réalistes et les moments de vérité, tel un photographe de reportage. Sachant que le romancier Xu Haofeng a été engagé comme consultant et co-scénariste de The Grand Master, le film toujours inachevé de Wong Kar-Wai, il était intéressant d’aller jeter un oeil à son premier long The sword identity. En tant qu’historien spécialiste du taoïsme, du bouddhisme et des arts martiaux, Xu Haofeng entend ramener une certaine forme de réalisme à un genre avec lequel le cinéma hong kongais a pris beaucoup de libertés. Plus question de câbles, d’images de synthèse, de ralentis et d’accélérés : the way of the sword est presque une méditation philosophique sur la nature des arts martiaux à travers l’histoire de deux sabreurs qui tentent d’ouvrir une école dans une ville contrôlée par quatre familles au XVIIème siècle. Les épreuves de sélection draconiennes aboutissent vite à une confrontation à mort, compliquées d’intrigues personnelles. L’histoire est assez complexe à suivre, et l’enjeu est moins dans le spectacle que dans la réflexion. Les combats sont filmés en plan large, sans effets, et cherchent souvent à montrer l’importance de la rapidité et de l’économie de mouvement. Le caractère hiératique rappelle les films de samouraï classiques, même si la qualité du son et des images sont indubitablement contemporains.Terminons dans le monde moderne avec Generation P de Victor Ginzburg. C’est une séance publique, et Colin Geddes le présente. Colin Geddes est programmateur de la section Midnight Madness, mais il conseille aussi d’autres sections du TIFF, comme Vanguard dans laquelle est rangé ce film. « Vous vous demandez peut-être pourquoi je présente ce film, annonce Geddes. Si je suis là, ça veut dire que ce ne sera pas une comédie romantique. Vous savez que je ne programme pas des drames introspectifs, ni des films prétentieux. Par contre, j’espère que vous allez vous amuser ! » On ne peut pas être plus clair. Colin Geddes a bon goût. C’est un ami. Et Generation P est adapté d’un roman culte en Russie, qui raconte le parcours de Babylen, un jeune moscovite, depuis la chute du communisme jusqu’à aujourd’hui. Babylen ne sait rien faire, mais il fait fortune en étant créatif pour la publicité. Il pêche ses idées en absorbant de grandes quantités de champignons hallucinogènes, de LSD , de cocaïne et de vodka. On pourrait penser à une version russe de 99 francs, si les romans étaient comparables, mais ce n’est pas le cas : la frivolité narcissique de Beigbeder ne pèse pas lourd à côté de Generation P, qui lorgne plutôt du côté de Chuck Pahlaniuk. A la suite de son anti-héros, le film raconte la course démente et dangereuse qui rassemble politiciens , terroristes, mafieux et magouilleurs en tous genres, tous en lice pour amasser un maximum de pouvoir. C’est indescriptible et délirant , la fiction se mélange à la réalité, la mythologie aux hallucinations, et les films publicitaires réalisés par le créatif valent leur pesant de champignons. Un vrai feu d’artifice psychotronique, idéal pour clôturer un festival très riche et satisfaisant.

Commentaires