A l'occasion de la sortie de Pyramide, rencontre avec les trublions de l'horreur "French Touch" qui se cachent derrière cette malédiction pharaonique : Alexandre Aja et Grégory Levasseur.

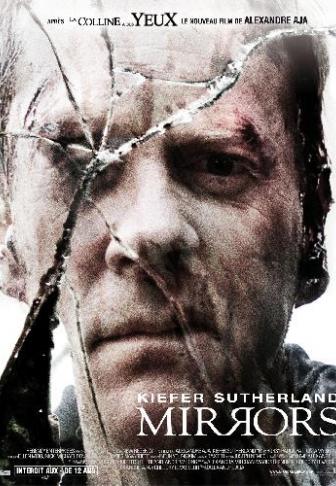

Après avoir offert au cinéma d'horreur des années 2000 ses heures les plus sanglantes, notamment avec Haute Tension, le remake de La Colline à des Yeux ou encore Mirrors, Alexandre Aja et Grégory Levasseur ont changé de casquettes (le premier est devenu producteur, le deuxième réalisateur) pour monter le film qu'ils auraient aimé voir adolescents : Pyramide. Mais à l'origine de cette descente périlleuse dans les limbes égyptiennes, il y aussi une histoire d'amitié qui dure depuis plus de 20 ans, ainsi qu'un amour inconditionnel pour le cinéma de genre, toujours apte à se réinventer. Une interview croisée… aux origines du mal.

La séparation de Caro et Jeunet en témoigne, faire du cinéma à deux, ce n'est pas toujours facile : comment avez-vous réussi à vous supporter pendant plus de 16 ans sur des tournages ?

Grégory Levasseur : C'est bien simple, on ne se supporte plus ! C'était une collaboration contractuelle qui s'arrête là d'ailleurs ! (rires). Non, plus sérieusement, on se connait depuis tellement longtemps que je ne vois pas pourquoi arrêter une collaboration aussi agréable et qui marche aussi bien !

Alexandre Aja : On s'est rencontrés à dix ans alors qu'on était en 6e et on a passé les 26 dernières années quasiment sans se séparer. Notre premier long-métrage c'était il y a 16 ans (ndlr : Furia ) ! Mais on a commencé à faire des courts –métrages et à écrire des scénarios ensemble bien avant, dès l'âge de 12-13 ans. On se connait tellement qu'on ne peut pas se dire qu'on ne travaillera plus jamais ensemble. Et puis regarde, les Frères Coen font toujours des films à deux, eux-aussi !

Comment fonctionne votre collaboration ?

G.L: Faire un film tout seul est quelque chose d'extrêmement compliqué : on se sent vraiment isolé, presque confronté au monde entier. Alors c'est vraiment important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui va vous soutenir au quotidien et toujours trouver le bon mot pour vous aider à avancer. Il y a parfois des disputes, mais elles sont toujours bénéfiques et nous permettent de nous remettre en cause, en profondeur, pour ne pas foncer droit dans le mur !

Cette amitié si solide est-elle née justement grâce à votre passion pour le cinéma d'horreur ?

A.A : Oui, on s'est rencontrés parce qu'on achetait tous les deux Mad Movies, à l'époque, ils avaient fait la couverture avec le film Shocker de Wes Craven. On a tout de suite sympathisé puisqu'on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux le même cinéma. En 5e et 4e on a souvent séché les cours pour aller voir des films d'horreur, on dévalisait les vidéos clubs et pendant nos vacances, on pouvait même regarder 3 ou 4 films par jour ! On avait le même besoin de découvrir et de dévorer ce genre de films pour se faire peur..

Quels sont les films qui vous ont donné envie de passer derrière la caméra ?

A.A : Surtout les films des années 70 et 80 en fait, Shining, bien sûr, mais aussi Massacre à la Tronçonneuse ou les méfaits de Wes Craven. Ce sont eux qui ont nourri nos imaginaires et inspirés des histoires, contrairement à ceux des années 90, une décennie vraiment très pauvre pour le genre. C'est ce qui nous a plu quand on a reçu le script de Pyramide : c'était typiquement le film qu'on aurait adoré voir à cette époque-là.

Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper (1974)

On parle souvent du Splat Pack, cette "nouvelle vague" de réalisateurs qui, à l'aube des années 2000, ont renoués avec des films d'horreur plus sanglants. Vous avez l'impression d'en faire partie ?

A.A : Le Splat Pack est une pure invention journalistique, mais elle relate une réalité de manière assez juste : au début des années 2000, des réalisateurs de différents pays (Rob Zombie, Eli Roth et James Wan par exemple), ont rejeté massivement le cinéma des années 90, pour revenir à une peur viscérale que savait si bien générer Tobe Hooper et Wes Craven dans les années 70.

G.L : Ces cinéastes ont voulu renouer avec un cinéma plus violent, plus frontal et véritablement terrifiant. Mais le plus important, c'est qu'ils voulaient arrêter de se moquer du spectateur. Dans les années 90, tous les slashers qu'on nous servaient (Ndlr : film ou un tueur masqué charcute des adolescents bêtas) avaient un côté ironique, voire cynique. Ils étaient montés de toutes pièces par des producteurs, plus préoccupés à l'idée d'amasser des dollars plutôt que de traumatiser le spectateur : alors que c'est l'essence même d'un film d'horreur !

A.A : Du coup, nous sommes arrivés au sein d'un groupe particulièrement stimulant de réalisateurs (qu'on a pas forcément rencontrés) qui partageaient les mêmes ambitions. Des projets comme The Descent, The Devil's Reject, La Colline à des yeux, Saw ou Hostel, ont permis au genre de connaître une assez belle décennie qui a donné une toute autre impulsion à la production.

G.L : Ce serait très flatteur, d'ailleurs, que dans 20 ans une nouvelle génération de réalisateurs soit inspirée par ce travail et se dise "ah, c'était tellement bien dans ces années 2000…"

La Maison des 1000 morts, Rob Zombie (2003)

Maintenant, l'ultra-violence est devenue une norme dans le cinéma de genre, si bien que le spectateur s'y habitue. Alors comment, parvenir, encore aujourd'hui, à le bousculer ?

A.A : Il faut essayer de se réinventer et non pas toujours jouer sur la surenchère : le succès, pour moi inexplicable de Paranormal Activity en témoigne. Bien qu'il ne se passe absolument rien, les gens qu'on a filmé dans les salles sont électrifiés, terrifiés. Le côté minimaliste fonctionne puisque tout est dans l'ambiance. Il n'y a donc pas de règles, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on écrit chacune des scènes d'un film, on doit sans arrêt se mettre dans la peau du spectateur et anticiper ses moindres réactions, ses attentes et ses envies.

G.L : Je pense que c'est aussi une histoire de cycle, la surenchère de films gores à laquelle on assiste aujourd'hui et qui contraste avec les slashers formatés des années 90, commence à lasser elle-aussi. C'est pourquoi de nouveaux films d'horreurs, presque plus proches du cinéma d'auteur, comme It Follows ou Mr Babadook proposent de réécrire le genre, à leur tour, et d'aller chercher un autre public…

A.A : … Et c'est une très bonne chose : le public du cinéma d'horreur s'est élargi, il dépasse aujourd'hui le cadre des fans purs et durs. Si bien qu'aujourd'hui, les plus beaux effets gores sont dans la série Game of Thrones pendant que The Walking Dead propose les meilleurs effets de maquillages. The Walking Dead, d'ailleurs, est suivi par une majorité de gens qui ne regardent pas de films d'horreur et qui sont devenus sensibles à cet esprit horrifique. Ainsi, la chasse-gardé du cinéma de genre : les effets spéciaux et les thématiques autour du corps et de la violence, s'est diluée partout. Il faut donc trouver d'autres moyens de créer la peur, de déranger le spectateur et de perpétuer ce cinéma d'immersion et d'expérience qu'est le cinéma de genre… et comme le prévisible devient l'ennemi de l'expérience, il faut réfléchir, sur chaque film, jouer avec ses codes et les réinventer. C'est un jeu de cache-cache permanent avec le spectateur !

It Follows, David Robert Mitchell (2015)

Donc aujourd'hui, vous trouvez tous les deux autant d'inspiration dans les séries et les films d'auteurs que dans les grands classiques de votre enfance ?

A.A : Pas vraiment, on essaye d'éviter de tomber dans un cinéma postmoderniste, bourré d'hommages et de références. D'autant plus qu'un film d'horreur doit rester concret et travailler avec des éléments du réel. On a tous peur dans notre vie quotidienne, et c'est de ces petits éléments qu'il faut partir pour créer de l'émotion. Alors que si l'on part dans le cinéma référentiel, notre film se transforme en un catalogue d'images qui n'a plus aucune force.

C'est ce qui se passe au début de Pyramide d'ailleurs, vous ré-ancrez l'histoire dans la réalité avec les émeutes au tout début du film ?

G.L : Oui c'est ce qu'on a essayé de faire pour contraster avec les éléments plus fantastiques que l'on trouvera dans la pyramide. Cette première approche, frontale et ultra-réaliste, est un bon moyen de prendre le spectateur par la main et de le faire rentrer dans l'univers.

D'ailleurs, est-ce que vous êtes tombés sur une vraie malédiction pharaonique pendant le tournage ?

G.L : Non on s'en est plutôt bien sortis ! Mais on a vraiment eu de la chance… (rires) la scène la plus délicate restait cependant celle ou les explorateurs courent pour échapper au piège qui s'apprête à les ensabler vivants. Tout le plateau s'est mobilisé au cours d'une journée de tournage mémorable !

A.A : C'est toujours fascinant de voir une centaine de personnes travailler ensemble autour d'un moment précis qui va être capturé par une caméra. C'est vrai que pour ce genre de scènes, l'envers du décor est presque plus impressionnant encore. Pour le coup, oui, les décors étaient bel et bien pharaoniques, surtout ceux qui reconstituaient l'intérieur de la pyramide !

G.L : Oui, Fox nous a fait confiance heureusement, peut-être grâce à l'expérience qu'on a accumulée au fil des années. Ils nous ont laissé contrôler en détail la production et la préparation du film, si bien qu'on a pu prévenir les principaux incidents de tournage.

Pyramide, Grégory Levasseur (2015)

C'est vrai que l'un des aspects les plus fascinants du cinéma d'horreur, c'est toute l'ingéniosité déployée pour réaliser des trucages…

A.A : Oui, ce n'est pas un hasard si des grands réalisateurs comme Peter Jackson, Steven Spielberg, Sam Raimi, ont commencé dans l'horreur (Ndlr ; respectivement Bad Taste, Les Dents de la Mer et Evil Dead, sans compter leurs premiers courts-métrages horrifiques). Le cinéma de genre permet d'utiliser TOUS les outils de la boîte à outils. C'est un cinéma dont chacun des éléments clés : la lumière, la musique, les costumes ou les maquillages, peuvent être mis au service d'une histoire. C'est quelque chose qui est souvent sous-évalué par les spectateurs et c'est dommage mais en réalité c'est du cinéma d'auteur à son paroxysme, rien n'est laissé au hasard.

G.L : D'autant plus que ce sont des scènes qui demandent beaucoup de moyens, au sein de production qui, justement, n'ont pas les moyens ! Et c'est ce qui permet de déployer des trésors d'imagination. Si ces grands réalisateurs sont aussi bons, c'est qu'ils se sont fait la main sur ces petits films là et qu'ils savent comment apporter le maximum à l'image.

La Colline à des Yeux, remake du film de Wes Craven par Alexandre Aja (2006)

Finalement, c'est beaucoup d'amour le tournage d'un film d'horreur ?

G.L : Oui bien sûr : Il faut être amoureux de son sujet ! Dans tous les sens du terme !

A.A : C'est même indispensable : c'est tellement compliqué de faire un film, à n'importe quel niveau ou à n'importe quel budget, que si l'on a pas son coup de foudre pour son sujet de départ, on peut perdre pied, perdre confiance et tout abandonner. Ce coup de foudre est la pierre angulaire nécessaire à la construction de toute cette entreprise énorme, épuisante et parfois désespérante. Il doit nous donner la force de déplacer des montagnes.

G.L : Enfin bon, maintenant y a le numérique pour déplacer des montagnes Alexandre ! (rires)

Pyramide, réalisé par Grégory Levasseur et produit par Alexandre Aja sortira en salle le 6 mai.

Propos recueillis par Mathias Averty. (@MathiasAverty44)

Commentaires