Conspué à sa sortie et enfin exhumé après 28 ans d'oubli, Rolling Thunder (Légitime violence en VF) revient de loin. C'est que son auteur, John Flynn, a connu la malédiction des artisans modestes, broyés par la machine Hollywood.

"On dit souvent que c’est un film fasciste et c’est vrai ! Mais dans ce cas c’est vraiment le plus cool de tous les films fascistes !", a résumé Quentin Tarantino, jeudi à Cannes, après avoir présenté Légitime défense (Rolling Thunder en VO) à la Quinzaine des réalisateurs. Un film cher à son coeur, et auquel il devrait rendre hommage dans son prochain long-métrage, The Movie Critic.

Dans le hors-série de Première "Les 100 chefs d’oeuvres que vous n’avez pas vu", en 2015, nous vous racontions l’histoire de ce film culte écrit par Paul Schrader et boudé lors de sa sortie (inédit au cinéma en France, il a été édité par Wild Side en Blu-ray/DVD), et de son réalisateur John Flynn, resté à la marge d’Hollywood.

A Conversation with Quentin Tarantino

— Quinzaine des Cinéastes (@Quinzaine) May 26, 2023

Crédits : Quinzaine des Cinéastes / Guillaume Lutz pic.twitter.com/iSD3Oy8nxP

Au mitan des seventies, un étrange script circule à Hollywood. Il est signé Paul Schrader, scénariste réputé dingue et dangereusement réac'. C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui regarde l'Amérique dans les yeux et en perd la raison. Une sorte de variation autour d’Un Justicier dans la ville, plus mélancolique et retorse que son modèle. Relooké en paramilitaire, l'antihéros s'improvise peu à peu vigilante ("justicier sauvage" en VF) afin d'éradiquer la vermine qui obstrue sa route. Schrader tient à tourner le film lui-même, mais le studio préfère confier la mise en scène à un réalisateur moins sulfureux pour éviter la casse.

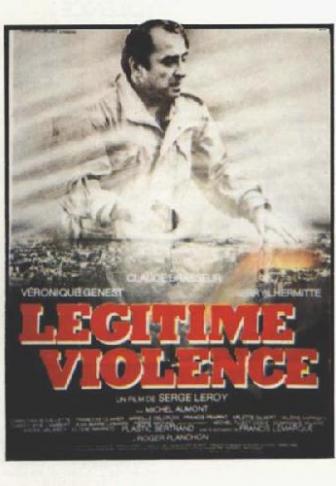

Là, le lecteur averti pense certainement à Martin Scorsese, croyant avoir identifié Taxi Driver à travers la présentation ci-dessus. Mais ce même lecteur, tout averti qu'il soit, ignore peut-être que cette présentation vaut aussi bien pour Rolling Thunder, diffusé en France (à la télé seulement) sous le titre Légitime violence. Il ignore peut-être aussi que Rolling Thunder, loin de décrocher la Palme d'or comme Taxi Driver, fera un demi-flop à sa sortie en 1977 avant de s'échouer dans les greniers de quelques cinéphages (dont celui de Tarantino, qui baptisera "Rolling Thunder Pictures" son éphémère compagnie de distribution). Et s'il ignore ces deux choses-là, c'est sans doute que le nom de John Flynn lui est étranger. On peut difficilement le lui reprocher.

Tommy Lee Jones dans Rolling Thunder

Si Flynn aurait bien mérité la Palme 1977 (selon Première et Quentin Tarantino, du moins) l'accueil tiédasse de son presque-chef-d'œuvre s'explique facilement. D'abord, le casting rassemble des faciès familiers, mais pas vraiment bankables. Second couteau taciturne vu dans Marathon Man, William Devane campe l'ancien major désabusé, rentré au bercail sans tambours ni trompettes. Son seul allié est Tommy Lee Jones, acteur de télé pas encore coopté par Hollywood. La blondeur sublime de Linda Haynes compense l'âpreté de ces deux loups atrabilaires, mais glace en même temps par sa cruauté (l'épouse du major le quitte à son retour pour un flic du voisinage).

Flynn dirige ces belles gueules avec un soin d'orfèvre, souligne leurs mines éteintes avec une attention rarement accordée aux acteurs de seconde zone. Son portrait languide du Texas post-Nixon fonctionne comme une bombe à retardement, et la fureur pulsionnelle de Devane explose quand des malfrats s'introduisent chez lui pour piquer sa prime de guerre. Occasion pour Rolling Thunder de virer au film d'action salissant, et donc de déranger le public de l’époque : là où Taxi Driver traite la croisade de Travis Bickle comme l'errance d'un fou furieux, Flynn prend très au sérieux les fantasmes vengeurs de Paul Schrader. Il en tire une sorte d'épopée amère mais galvanisante, jamais distanciée, ce que la critique ne lui pardonnera pas. L'éminent théoricien Robin Hood épingle son manque de recul et lui colle l'étiquette fasciste. Quelques années plus tard, Libération parle de film "germano-ricain" au détour d'une diffusion sur la toute jeune Canal+.

Sonder les cerveaux malades sans déroger à sa mission d'entertainer : c'est la force de John Flynn, et c'est aussi le drame qui le cantonne aux marges de Hollywood durant toute sa carrière. D'un côté, son style chiadé mais économe lui permet de brosser des portraits complexes au sein de thrillers by the book, ciselés comme des divertissements du dimanche soir. De l'autre, son application, sa discrétion et son goût pour l'action le font passer pour un faiseur sans superbe, un yes-man prêt à tourner n'importe quelle histoire d'escogriffes armés de grosses pétoires. C'est que Flynn appartient à cette espèce d'artisans dont le style épouse les canons de chaque ère hollywoodienne, quitte à voir son oeuvre confondue avec le tout-venant de l'industrie. Un sort qu'il partage avec son ami Walter Hill, dont les meilleurs faits d'armes ont pourtant infiltré l'inconscient collectif avec plus d'aisance.

Après deux inclassables, The Sergeant et The Jerusalem File (totalement singuliers mais aussi vite occultés), sa carrière démarre pour de bon avec Échec à l'organisation en 73. Ce polar choral adapté de Donald E. Westlake (aka Richard Stark) répond à plusieurs succès du tournant sixties/seventies : pas loin du Point de non-retour de John Boorman (autre adaptation de Stark), le film décrit un braquage en forme de casse-tête chinois, entrelaçant les mafias de Chicago, New-York et Los Angeles, et refilant des migraines à un Robert Duvall essoufflé. Le film ressemble surtout à un autre grand chassé-croisé polardeux, sorti la même année : Tuez Charley Varrick ! de Don Siegel, avec l'immense Joe Don Baker également au générique.

Brian Dennehy et James Woods dans Pacte avec un tueur

Flynn conservera ce chic pour se fondre dans chaque décennie en cours. Dans les années 80, il s'accommode à l'ère du hardboiled viril, souvent noctambule, éclairé au néon et bâti sur le nom d'une star imposée pour le meilleur ou le pire. Le pire : Jan Michael Vincent dans Les Massacreurs de Brooklyn (Flynn se brouillera avec la star de Supercopter, qu'il juge trop dépravée pour jouer correctement). Le meilleur : James Woods dans Pacte avec un tueur, récit d'un chantage aux faux-airs de Watergate - l'idée est du génial Larry Cohen - et meilleur film de Flynn après Rolling Thunder.

Malgré un micro-succès d'estime, Pacte avec un tueur devient à peine un hit de vidéoclub à la fin des eighties. Reste que Woods maque Flynn avec Stallone, qui cherche alors à monter Haute Sécurité. Bardé d'un budget monstre, Flynn rameute le public autour de ce qui restera un sommet du survival encagé, tout juste moins bon que Die Hard (et mille fois meilleur que Fortress). C'est la première fois que son nom se hisse au-dessus de la concurrence. Mais ce n'est pas assez pour s'imposer comme auteur auprès de l'intelligentsia. Flynn lui-même se fout pas mal de cette reconnaissance, d'ailleurs : l'homme se vit plutôt comme exécutant besogneux et use le terme "assignments" (comme disent les écoliers sérieux) quand il évoque ses projets.

De fait, Flynn doit beaucoup à la méthode inculquée par ses pères. Robert Wise le premier, qui avait mis le jeune John au défi de tourner un biopic de Robert Capa. L'exercice resta inachevé, mais le patronage de Wise le parachute au script-doctoring de West Side Story, puis à l'assistanat de Phil Karlson (Un Direct au coeur, drôle de musical où Elvis et Charles Bronson jouent des coudes sur le ring). Mais c'est sous la houlette de John Sturges que Flynn façonne le mieux son savoir-faire.

Steven Seagal dans Justice Sauvage

"En travaillant sur La Grande évasion, j'ai appris la simplicité", confiait-il à Shock Cinema en 2005. "L'art de ne jamais placer sa caméra au hasard, tout en s'affranchissant du script. C'est justement en mettant du sens dans chaque plan que l'on peut se permettre de tourner sans scénario". Voilà qui définit joliment la vista de Flynn, dont les découpages rigoureux laissent la place à une sorte d'emballement silencieux en marge du récit. Un peu comme si ses films, sachant précisément où ils allaient, s'autorisaient d'autant mieux à retarder leurs propres trajectoires. Comme s'ils s'amusaient à dévier ça et là, dans les trous noirs de la psyché, sans jamais finir aux fraises pour autant.

De Sturges, Flynn hérite aussi d'un pragmatisme intransigeant qui ne l'aide pas à gagner des alliés : de l'ego capricieux de Bronson aux frasques d'Edward Furlong sur Brainscan (l'ado de Terminator 2 n'arrive pas à se lever la matin après avoir fait la bringue), John prend une bonne partie de la profession en grippe. Mais qu'un homme à principes se fasse quelques ennemis n'a pas grand-chose d'étonnant. De The Sergeant (le récit d'un maître de guerre amoureux d'un troufion) à Justice sauvage (un retour au vigilante craspec, avec un Steven Seagal très potable), sa filmo méconnue reflète d'ailleurs ce chemin-là.

Si la planète Flynn est peuplée d'exécutants vertueux, de commanditaires véreux et de deals qui tournent au vinaigre, c'est que sa carrière ressemble à la lutte d'un homme seul et un peu trop juste pour survivre. Si ses héros cheminent avec la fierté dans les talons et la virilité maussade, c'est que l'auteur de Rolling Thunder cultivait réellement une nostalgie pour une époque révolue, à laquelle on savait encore honorer ses contrats. Ou plutôt, ses "assignments". Seulement, voilà : Hollywood a toujours souri davantage aux squales voraces qu'aux écoliers géniaux.

Rolling Thunder. USA. 1977. De John Flynn. Avec William Devane, Tommy Lee Jones, Linda Haynes…

Commentaires