Cocktail Molotov de Diane Kurys (1980)

Remarqué sur les planches, François Cluzet débute au cinéma chez la réalisatrice de Diabolo Menthe : en plein Mai 68, un couple passe à côté de l’histoire. Un peu comme le film, passé inaperçu.

« Je jouais au théâtre avec Niels Arestrup. Diane est venue voir la pièce et m’a proposé un rôle. Pendant ce tournage, je me souviens être allé dans des lieux interdits au public, à Venise. J’ai découvert alors les avantages du septième art. (Rire.) Je m’en faisais une montagne, du cinéma. Quand le film est sorti, je me rappelle avoir croisé Michel Drucker qui m’a prévenu : “Ton téléphone ne va pas arrêter de sonner !” Mais en fait pas du tout, le téléphone n’a jamais sonné ! Chez Artmedia (son agence artistique), on m’avait reçu en grande pompe, tout le monde était convaincu que j’allais devenir le prochain Patrick Dewaere. Quelle que soit la qualité d’un film, s’il ne marche pas, il n’y a aucun écho. On ne va au secours que de ceux qui gagnent. Mais j’étais jeune, j’avais 24 ans, j’étais content. »

L’Été meurtrier de Jean Becker (1983)

Dans l’ombre des stars Adjani

et Souchon, Cluzet se frotte au

grand cinéma populaire et impose modestement sa drôlerie de beautiful loser plein d’abnégation.

Il obtiendra une nomination pour

le César du meilleur second rôle.

« Mon personnage annonçait toujours qu’il allait gagner sa course cycliste et revenait penaud en admettant qu’il avait perdu. Mais il finissait par triompher. Jean Becker m’avait placé 100 mètres devant mes concurrents. À la première prise, cinquante coureurs m’ont doublé. Il leur a expliqué que ce n’était pas une vraie course. On a reculé les types à 300 mètres. Ils me sont encore passés devant. Alors on a fini par les mettre à 800 mètres, et Jean Becker m’a suggéré de lever les deux bras sur la ligne d’arrivée. “Mais si t’as trop peur, tu peux n’en lever qu’un seul”, m’a-t-il dit. Levons les deux bras, j'ai pensé, on verra bien. En réalité, c’était plus facile que je l'imaginais car la colonne vertébrale maintient l’équilibre. J’étais très fier. »

L’Enfer de Claude Chabrol (1994)

De ses quatre rôles chez « Chacha », celui de cet aubergiste maladivement jaloux reste le plus marquant. Il sonne comme un sursaut d’orgueil pour Cluzet, qui trouve enfin une partition dramatique à sa mesure.

« Alors que je n’étais pas une tête d’affiche à l’époque, Chabrol m’a confié ce rôle extraordinaire de psychopathe. Il m’encourageait : “Le plateau est à toi, tu commences quand tu veux.” Je m’étais renseigné sur la jalousie en termes psychiatriques. Il en existe deux sortes, l’une érotique et l’autre maladive. Le personnage souffre de la seconde, qui déclenche chez lui une pulsion de mort. Ces deux mois passés à Revel (en Haute-Garonne) sont un excellent souvenir. Tout le monde était heureux. Claude Chabrol rigolait tout le temps, il voulait fuir le sentencieux. Il a été mon père spirituel pendant très longtemps. »

Prêt-à-porter de Robert Altman (1995)

François Cluzet entre par effraction dans le casting majeur (Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Julia Roberts...) d’un Altman mineur. Pour un simple caméo. Mais la parenthèse hollywoodienne s’avère ludique.

« Un pote qui devait jouer dans le film a un empêchement. Il parle de moi à Altman, qui me propose d’interpréter une drag-queen. Je refuse ! Je veux jouer un type qui ne parle pas anglais, un incompétent notoire intéressé uniquement par les belles femmes. Ça le fait marrer, il accepte. Un jour, il me propose : “On va faire une scène qui ne sera pas dans le film, pour mon plaisir de te voir avec Danny Aiello.” Sa manière de tourner était fascinante, grâce à deux moniteurs reliés à des cadreurs venus du documentaire animalier, qu’il guidait à distance. Et puis, à 16 heures, il allait fumer son petit joint. Les acteurs l’adoraient. Tout Hollywood était réuni dans Prêt-à-porter. D’où un tournage assez fou, avec des centaines de paparazzi autour du plateau. »

Les Apprentis de Pierre Salvadori (1995)

Quinze ans avant Intouchables, Cluzet électrisait déjà un buddy movie. Son tandem avec Guillaume Depardieu fait des étincelles dans cette comédie sur fond de cambriolages minables et de ski dans les escaliers.

« Avec Guillaume, nous étions impatients. Les scènes étaient tellement excitantes qu’on pressait l’opérateur : “Magne-toi, on a envie de jouer!” Notre enthousiasme apporte de la grâce à cette histoire d’amitié entre deux gars jamais d’accord, qui vivent ensemble parce qu’ils en sont au même stade de leur vie. Je tenais à ce que mon personnage porte un costume. “Mais attends, il est au chômage, il n’a pas un rond...” Certes, mais je voulais qu’il soit prêt à partir au boulot. Salvadori étant un dialoguiste hors pair, on n’improvisait pas sur le texte, mais on pouvait jouer avec l’humeur des personnages. J’ai raté des scènes de ce point de vue. À l’époque je croyais encore qu’on pouvait duper la caméra. J’ai compris plus tard que le seul truc qui marche, c’est la sincérité. Il faut incarner, point. »

Fin août, début septembre d’Olivier Assayas (1999)

On le voit moins qu’Amalric à l’écran, pourtant Cluzet est l’épicentre

du délicat mélodrame d’Assayas. Comme souvent dans sa carrière, son personnage révèle le caractère des autres.

« Au lieu de camper un névrosé comme dans certains de mes précédents films, je joue un personnage plus apaisé. Cette histoire d’écrivain malade qui guérit pour mourir la semaine d’après était magnifique. La plupart des cinéastes disent “action” juste après que l’assistant a crié “silence”. Assayas non. Il attend d’avoir obtenu le silence total. Ça provoque tout de suite une émotion. Difficile de faire taire trente personnes. La nature a horreur du vide. Je devais tourner un deuxième film avec Olivier, mais il a pris quelqu’un d’autre. Cela m’a fâché. Je suis très con pour ça... Parfois les metteurs en scène font du mal sans s’en rendre compte, parce qu’ils doivent choisir un acteur bankable. Mais je garde quand même un bon souvenir de lui car c’est un grand cinéaste. D’ailleurs aujourd’hui, je me dis que je retournerais bien avec lui. »

Ne le dis à personne de Guillaume Canet (2006)

Le film de la consécration pour Cluzet, qui braque le box-office,

les César et devient enfin ce qu’il aurait pu être dans les années 80 :

le Dustin Hoffman français. À 51 ans. « Mon frère ressemblait beaucoup à Dustin Hoffman, bien plus que moi. Il m’a emmené voir tous ses films, Lenny, Macadam Cowboy, etc. En me rencontrant chez Tavernier, Scorsese a déclaré que j’étais le “celtic Dustin Hoffman” ! Mais mon jeu reste éloigné de celui de Hoffman, à l’américaine, dans la performance. À chaque fois que j’ai eu des rôles « à performance », j’ai essayé de les rendre contre-performants, comme dans Ne le dis à personne, qui fut un sacré tournant dans ma carrière. Guillaume Canet me choisit pour son film. Et le distributeur dit non... Guillaume change alors de distributeur ! Ce genre de truc te propulse. Je me suis senti désiré. Dans une scène où j’étais dans la flotte, je prenais un coup de batte de baseball. Les techniciens avaient peur que je me noie, mais je les rassurais : “C’est bon, ne vous inquiétez pas, Guillaume viendra me chercher.” »

À l’origine de Xavier Giannoli (2009)

Cluzet impressionne en escroc solitaire dépassé par sa propre machination. Un film âpre et glacial, à l’instar de son tournage, qui a été plus que tendu.

« Beau rôle, mais j’en garde un mauvais souvenir. C’était très éprouvant. Vingt semaines dans la boue, sous la pluie, avec des tuyaux qui ramenaient de la flotte, qu’il fallait dégeler au chalumeau telle- ment il faisait froid. On se prenait de l’eau glacée dans la gueule. Xavier Giannoli n’a jamais compris que j’avais besoin de me détendre. Il croit qu’on doit rester concentré 24 heures sur 24. Grave erreur. Depardieu lui demandait : “Mais pourquoi tu le fais chier ?” Ça ne pouvait pas marcher avec moi, j’ai trop besoin d’être aimé. Or lui, plus il est détesté, plus il est content. Il s’était mis tout le monde à dos. Un jour, il a balancé : “L’équipe, c’est comme une boîte à outils.” Je lui ai répondu : “Faites attention à ne pas prendre la boîte en pleine gueule !” J’ai fait une dépression. J’ai voulu arrêter le métier. Le film est assez réussi, mais je m’en fous. Je préfère ne pas avoir envie de me suicider ! »

Intouchables d’Olivier Nakache & Éric Toledano (2011)

Après Ne le dis à personne, Cluzet garde le feu sacré : Intouchables devient

le deuxième plus gros hit de l’histoire au box-office français. Là encore, il fait briller son partenaire.

« Pour trouver la grâce, il ne faut pas jouer l’amitié, il faut la vivre. Avec Omar c’est facile, c’est un mec sain, on s’est bien entendu. Mon rôle existait déjà : j’ai rencontré Philippe Pozzo Di Borgo, l’auteur du roman. La seule chose qui l’intéresse, c’est toi. Il se débrouille pour qu’on ne parle pas de lui. Quand l’équipe du tournage a trouvé le fauteuil roulant, ils attendaient tous que je m’assoie. Mais j’ai préféré être seul pour le faire. Comme je suis motard, je me suis imaginé après un accident de bécane. Ça me bouleversait. Je disais à Omar : “Joue pour nous deux.” Il est l’auguste, moi le clown blanc. Il a le beau rôle, celui qui fait marrer. Est-ce que j’essaie de mordre un peu sur son personnage ? Au contraire, j’ai essayé de m’absenter, pour tout lui donner. Je ne pensais pas rôle, mais film. Et tandem. »

Médecin de campagne de Thomas Lilti (2016)

Encore un homme au lourd secret qui veut être aimé, encore un tandem comique dans un film populaire. Bref, Cluzet joue

à domicile. Et mouille le maillot.

« Être médecin, c’est un rêve d’enfance. Et une histoire familiale : mon père voulait devenir médecin, mais il partait de trop bas. Il aurait aimé que ses enfants y parviennent. Mais ni mon frère ni moi n’avons réussi. Je n’avais pas les capacités intellectuelles, et j’ai arrêté mes études à 17 ans pour devenir acteur. Plus tard, autour de la trentaine, quand j’en ai eu marre de ce panier de crabes qu’est le cinéma, j’ai eu envie de reprendre mes études pour faire médecine... Je ne « joue » rien. Je porte le costume du personnage et je vis son parcours. Six mois de travail préparatoire, parce que je suis un perfectionniste, OK, parce que c’est comme la cuisine, il faut bien préparer le plat avant de le déguster ! Mais je ne suis pas acteur pour jouer, juste pour vivre. Le film est tout en délicatesse, en suggestion. Dans la rue, les gens me demandaient si j’étais réellement médecin. Il y a des rendez-vous avec des rôles, comme ça. »

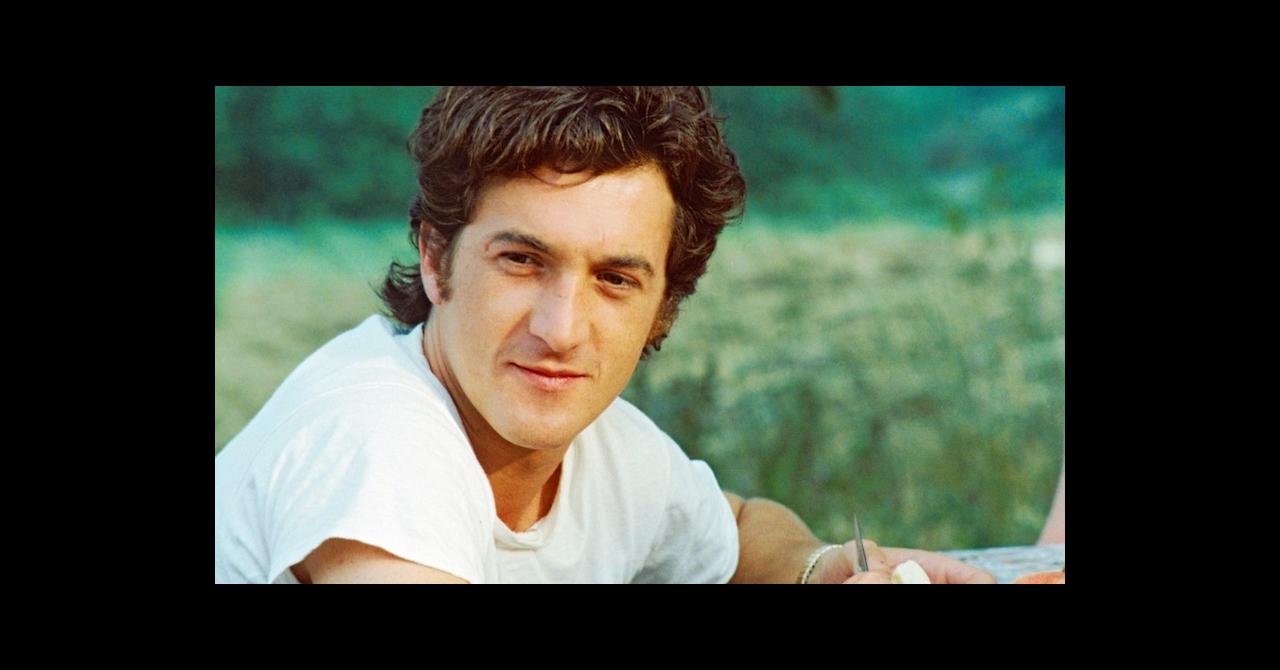

L'acteur commente sa filmo à l'occasion de la sortie de Médecin de campagne.

Il lui aura fallu vingt-sept ans pour devenir un grand acteur populaire. A l'affiche de Médecin de campagne, François Cluzet revisite une filmo zigzagante où se dessine en creux un portrait cohérent : celui d'un accro au désir de l'autre, sorte d'idéaliste cherchant la sincérité au royaume de l'illusion. "Le film est assez réussi, mais je m’en fous. Je préfère ne pas avoir envie de me suicider !" nous dit-il à propos d'A l'origine.

Simple et torturé.

Commentaires